【最新版】Versant Part B対策|試験内容・評価基準・問題例・効果的な勉強法まで徹底解説

近年、英語力を客観的に測定できる試験として注目を集めているのが、Versant by Pearson English Speaking and Listening Test(以下「Versant」)です。

短時間で実践的な英語力を測れるため、外資系企業や英語を使う職場などの採用試験・昇格試験で広く活用されています。

Versantの中でもPart Bは、英語の音声が流れ、聞いた音声をそのまま復唱するという問題です。一見シンプルですが、精密なリスニング力・短期記憶・発音といった複数のスキルが同時に求められるため、対策なしで高いスコアをとることは難しいです。

本記事では、

- Part Bの試験内容と出題形式

- 採点の評価基準

- 実際の問題例

- スコアアップに直結する具体的な勉強法

を徹底的に解説します。これから受験を控えている方や、スコアが伸び悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

日本初のVersant対策アプリ「Versant Bridge」なら効率よくスコアアップが目指せます。

Versant Bridgeの4つのポイント

- 10回以上の模試問題を収録

- 専任講師が作成した本番さながらの問題

- パート別で対策可能

- スピーキングAI添削機能を搭載

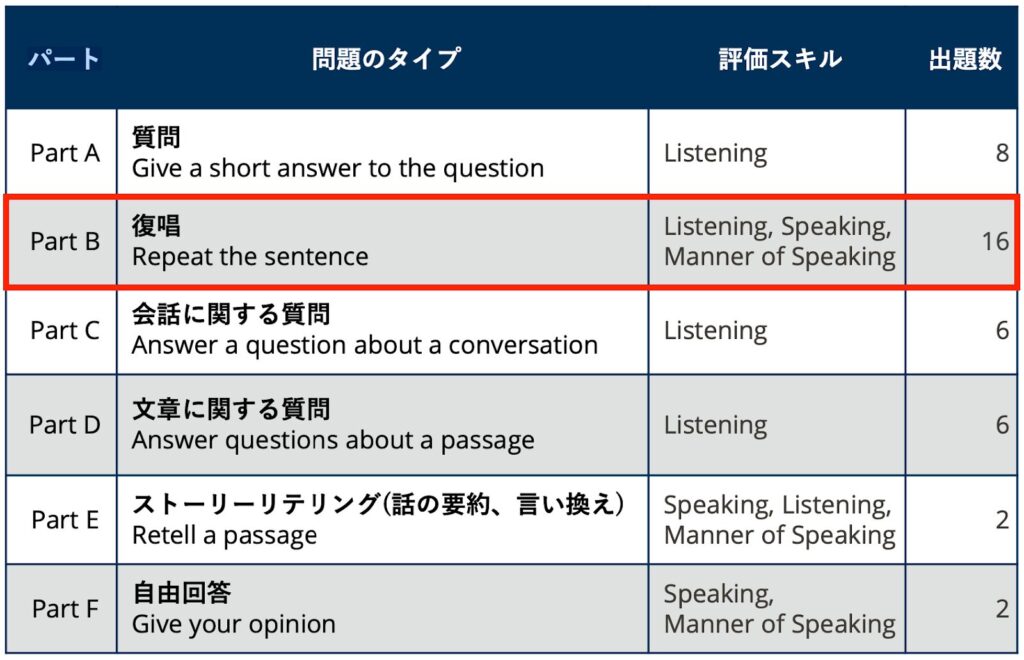

Versantの試験内容

Versantは、試験時間が約20分、出題数は40問の試験です。

出題される英語音声を聞き取り、口頭で回答する形式で、実践的なコミュニケーション力が評価されます。

試験は以下の6つのPart A〜Fで構成されており、本記事ではこの中のPart Bについて詳しく解説していきます。

なお、Versant全体の概要から各問題形式の対策まで知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

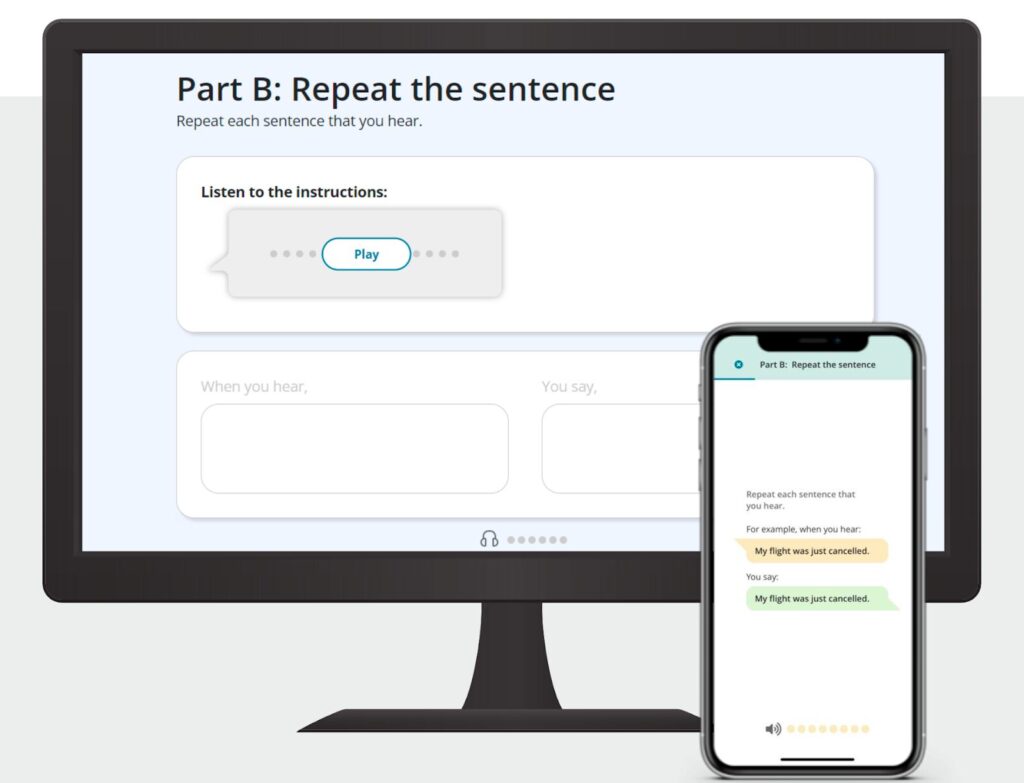

Versant Part Bの概要

Part Bは、流れる英語音声をそのまま復唱する問題です。

- 問題数:16問

- 流れる音声の長さ:5〜15語程度

- 音声再生:各問題1回のみ

- 回答時間:1問あたり15秒

- 評価スキル:リスニング力、スピーキング力、話法能力(特に非言語的要素)

画面には文字が表示されず、回答の有無にかかわらず時間になると自動で次の問題へ進みます。聞こえた通りの語順と発音で、どれだけ正確に再現できるかが重要なポイントです。

Part Bで出題される英文の種類

Part Bでは、以下の3種類の英文が出題されます。

- 陳述文:事実や意見を述べる文

- 例:It’s important to drink enough water.

- (十分な水を飲むことは大切です。)

- 疑問文:Yes/No疑問文や5W1Hの疑問文などの質問形式

- 例:Did you finish reading the book I lent you?

- (私が貸した本を読み終えましたか?)

- 命令文:指示や依頼を表す文

- 例:Please turn off the lights before you leave the room.

- (部屋を出る前に電気を消してください。)

出題される英文は、日常的に使われる表現が中心です。難しい専門用語よりも「聞き覚えのある身近な単語」を含む文が多いのが特徴です。

Part Bの評価基準

Part Bでは「聞いた英文をどれだけ正確に再現できたか」が評価されます。特に次の4つの評価基準が重要です。

1. 正確さ

評価内容

- 元の英文とどれだけ一致しているか

- 単語の抜けや語順の間違いがないか

2. 発音

評価内容

- 母音・子音を正しく発音できているか

- アクセントが自然かどうか

- 強く・弱く発音する部分は適切かどうか

3. 流暢さ

評価内容

- スムーズに話せているか

- 間が不自然に長すぎないか

- 途中で途切れたり繰り返したりしていないか

4. 聞き取りやすさ

評価内容

- 全体的にどれだけ聞き取りやすいか

- 発音・声量・リズムが総合的に自然か

VersantとTOEICの違いは下記の記事で解説しているのであわせてご覧ください。

Part Bの問題例と解説

ここからは、Part Bの問題例を紹介します。

問題ごとに解説もつけているので、参考にしてください。

問題①

音声: They decided to go to the park.

訳:彼らは公園に行くことにしました。

解説:

"decided to" の "to" の発音変化に注意しましょう。

"to" は、"decided" の /d/ と続くことで 「də」または「ダ」のように聞こえる ことが多く、「ディサイディッドゥ ゴウ」 ではなく 「ディサイディダ ゴウ」 のように発音されることが一般的です。

また、"go to the" の部分では "to" が /tə/ のように弱化し、"the" も /ðə/ と短くなるため、「ゴウダ パーク」 に近い音に変化します。

問題②

音声: The students are working together on a group project.

訳:生徒たちはグループプロジェクトに取り組んでいます。

解説:

"students" の /s/ と "are" の /ɑːr/ が繋がり、「スチューデンツ アー」ではなく 「スチューデンツァー」 に近い発音になります。

また、"together" の最後の /r/ が "on" の /ɔːn/ に連結し、「トゥゲザー オン」よりも 「トゥゲザロン」 に近い音になる点にも注意しましょう。

問題③

音声: He explained the rules of the game to his friends.

訳:彼は友達にゲームのルールを説明しました。

解説:

"explained" の /d/ は、次の "the" の /ð/ と繋がり、「エクスプレインド ザ」ではなく 「エクスプレインダ」 のように発音されます。

また、"rules of the" の /s/ と /əv/ が連結し、「ルールズ オブ」ではなく 「ルールゾブ」 という滑らかな発音に変化します。

Part Bスコアアップに直結する3つの勉強法

Part Bはシンプルな問題ですが、ただやみくもに練習しても攻略は難しいです。

ここでは、実際にスコアアップにつながる3つの勉強法を紹介します。

- オーバーラッピング

- ディクテーション

- 自分が話す英語を録音

- 音声入力ツールを使って発音確認

6つパート別対策を全体的に知りたい方は下記の記事で解説しているのであわせてご覧ください。

1. オーバーラッピング

Part Bに苦手意識がある方は、最初から英語音声を聞き、暗記して復唱するのではなく、まずはオーバーラッピングから始めるのがおすすめです。

オーバーラッピングとは?何が鍛えられる?

オーバーラッピングとは、スクリプトを見ながら、英語音声と同時に声に出して読む学習法です。

この練習を繰り返すことで、

- ネイティブが話すスピードやリズムに慣れる

- 音のつながりや省略が自然に聞き取れるようになる

- 英語らしいイントネーションを身につけることができる

といった効果が期待できます。

リスニングとスピーキングを同時に鍛えられる効率的な学習法です。

オーバーラッピングとシャドーイングの違い

オーバーラッピングと似ている練習法に「シャドーイング」があります。

シャドーイングとは、スクリプトを見ずに、英語音声のすぐ後を追って復唱する学習法です。

音声を聞き終わってからではなく、流れている音声を追いかけるように発音します。

オーバーラッピングとの違いは大きく2点です。

- 発声のタイミング

- オーバーラッピング:音声と同時に話す

- シャドーイング:音声を聞きながら、少し遅れて追いかけて話す

- スクリプトの有無

- オーバーラッピング:スクリプトを見ながら発声

- シャドーイング:スクリプトなしで、音声だけを頼りに発声

シャドーイングは難易度が高く中上級者向けですが、オーバーラッピングはスクリプトがあるため初心者でも始めやすいのが特徴です。

オーバーラッピングの練習のやり方

- 教材を選ぶ:スクリプト付きの音源を選ぶ

おすすめ教材:

- 音声を流す:スクリプトを見ながら同時に声を出す

→5〜15単語程度の英文で練習すると効果的

- リズムを合わせる:音声の出だし・強弱・イントネーションを意識して真似る

- 反復する:1文を音声と同じように発音できるまで繰り返す

まずは、1日5分でも構いません。

継続することで少しずつネイティブの発音やリズムに慣れていきます。

またオーバーラッピングで何度か練習したら、次は音声なしで英文を再現してみましょう。その際、自分が話す英語を録音して聞き返すと、苦手な部分がはっきり分かるので効果的です。

ちなみに、自分の好きな英語YouTuberの動画を教材として活用すると、楽しく継続して学習しやすいという方もいるので参考にしてください。

2. ディクテーション

ディクテーションとは、英語の音声を聞き取り、そのまま文字に書き起こす学習法です。

聞き流しとは違い、音声の細部にまで集中して聞く必要があるため、リスニング力と集中力を同時に鍛えることができます。

特にPart Bでは「音声を正確に復唱する力」が求められるため、一語一句を正しく聞き取るディクテーションは非常に効果的です。

なぜPart B対策に効果的なのか

- ネイティブ特有の音声変化を意識できる

→ ディクテーションを実践することで、聞き取りにくい音声変化(※)(連結(リンキング)、同化、脱落(リダクション)、弱形)まで意識して学習することができます。 - 短期記憶が鍛えられる

→ 聞いた直後にアウトプットするため、Part B本番の「聞いて→ 即復唱」に直結する力を身につけることができます。

※音声変化とは

音声変化とは、ネイティブが英語を話した時に起こる「音」の変化、すなわち英語の発音が変化する法則・ルールのことです。

英語を話す際、音をつなげたり省略したりした方が発音しやすいという理由から、音声変化が起こります。

・連結(リンキング):

前の単語が 子音(a, i, u, e, o 以外の音) で終わり、次の単語が 母音(a, i, u, e, o の音) で始まるときに、2つの音がつながってひと続きに聞こえる現象です。

例:sit up →「シタップ」

・同化:

隣接する音が影響を受けて変化する現象です。

例:I need you →「アイニージュー」

・脱落(リダクション):

本来あるべき音が弱くなるか消える現象です。

例:good boy →「グッボーイ」

・弱形:

機能語(前置詞・接続詞・助動詞など)が短く弱く発音される現象です。

例:can →「kən」または「kn」

ディクテーションの効果的な練習手順

- 1文ごとに再生

短い英文を聞いて、間違えても良いので自分なりに英文を書き出してみましょう。 - スクリプトで確認

書き出した英文とスクリプトを見比べ、単語の抜けや誤りを確認しましょう。 - 聞き取れない箇所の分析

音声で聞き取れなかった部分(「音の連結(wanna, gonna)」「弱形(to, of, and)」など)を確認し、自分の弱点を把握しましょう。 - 真似して発音してみる

スクリプトを見ながらオーバーラッピング(同時発声)やシャドーイングで同じように発音できるよう繰り返し練習しましょう。

ディクテーションする際のポイント:チャンクで記憶する

チャンクとは?

チャンク(chunk)とは、「かたまり」や「まとまったもの」という意味で、2~8語程度の意味のかたまりを指します。

ディクテーションをするときに大切なのが、チャンクを意識することです。

長い英文を一語一句覚えようとすると、短期記憶に大きな負担がかかり、途中で単語が抜けたり順番が崩れやすくなります。

そこで「主語+述語」「前置詞句」など、意味のかたまりごとに区切って記憶する方法が効果的です。

メリット:

- 短期記憶の負担が軽くなる

→ 単語単位ではなく意味のかたまりで覚えることで、暗記がしやすくなります。 - 英文構造の理解が深まる

→ 「どこが主語で、どこが動詞か」を意識しながら覚えるため、自然と文法力も身につきます。 - 発話時のリズムが整う

→ 意味のかたまりで区切ることは、英語らしい自然なリズムで話す練習になります。

ここからは、次の例文をチャンクごとに分けてみましょう。

【例文】

Don’t forget | to ship out | the package | this afternoon.

【チャンク】

- Don’t forget(忘れないで)

- to ship out(発送することを)

- the package(その荷物を)

- this afternoon(今日の午後に)

このように区切ることで、ただの単語の羅列ではなく意味のかたまりとして記憶できます。結果として、聞き取った音を正確に書き出しやすくなり、Part B対策にも効果的です。

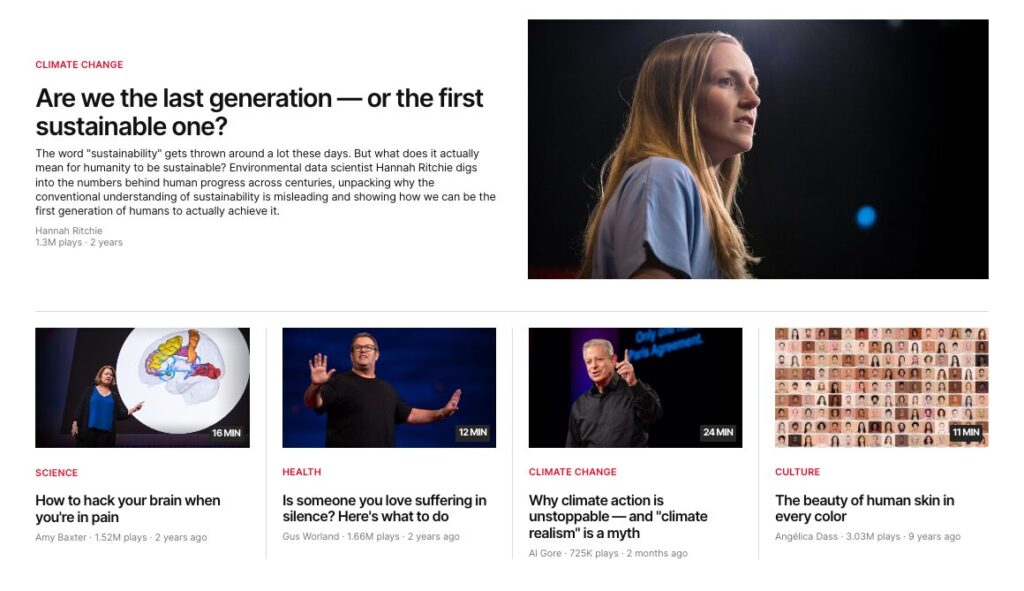

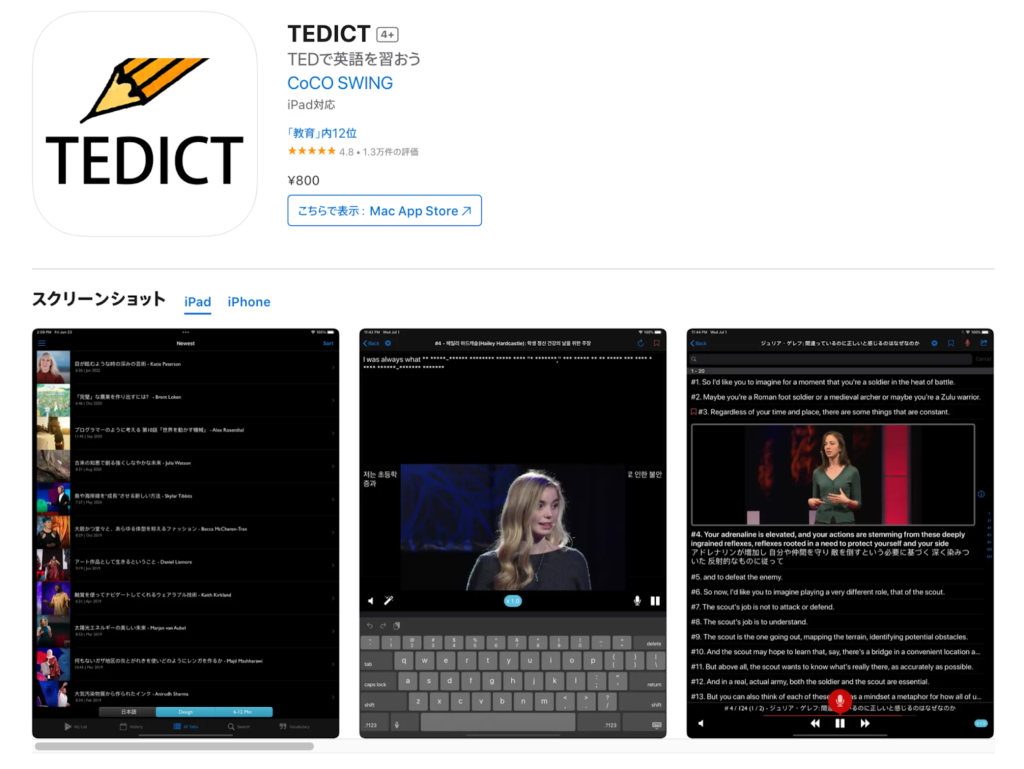

ディクテーションおすすめアプリ:TEDICT

ディクテーション初心者に特におすすめなのが、TEDICTというアプリです。

TED Talksのスピーチを使ったディクテーション特化アプリで、自然な英語スピーチに触れながらトレーニングできるのが特徴です。

- 買い切り型(約800円)でコスパが良い

- スクリプト表示やクイズ形式など、効果的な学習ができる

- 世界的なスピーカーの英語を素材にできるので、実用的な発音や表現に触れられる

3. 自分が話す英語を録音

自分が話す英語を録音して聞き返すと、「頭の中の理想」と「実際の発音やリズム」の違いがはっきりと分かります。

最初は自分が話す英語を聞くのは恥ずかしいと感じるかもしれませんが、自分の発音を客観的に確認できるので効果的です。

録音でチェックすべきポイント

録音を聞き返す際には、以下の点を確認しましょう。

- 発音やリズムの再現度

→ 元の音声のイントネーションや間の取り方をどの程度再現できているかを確認してください。 - 語順の正しさ

→ 単語の抜けや順番のズレがないかを確認してください。特に音声変化に注意しましょう。 - 流暢さ

→ 音声と同じように、詰まらずにスムーズに言えているか確認しましょう。

録音学習のステップ

- 短文から録音する

5〜10語程度の英文で始めると、1単語ごとに確認しやすいので、短い文で練習してください。 - 録音音声と元の音声を比較する

元の音声と比較し、「真似できていない部分」を探して、メモを残しておきましょう。

- 真似できない部分を繰り返し練習

→音声通りに発音できない部分は、再度オーバーラッピングやシャドーイングで繰り返し練習しましょう。

- 再度録音して比較

1回目の録音と比べて、改善しているか確認してください。

4. 音声入力ツールを使って発音確認

Part Bの学習では、「自分の発音が正しいかどうか」を客観的に確認することが大切です。PCやスマートフォンに搭載されている音声入力ツールを使えば、自分の発音がどの程度正しく認識されるかをチェックできます。

音声入力ツールのメリット

- 自分の発音が正しいか客観的に分かる

- どの単語・フレーズが発音できていないかを確認できる

- 繰り返し練習することで、相手に伝わりやすい発音を身につけられる

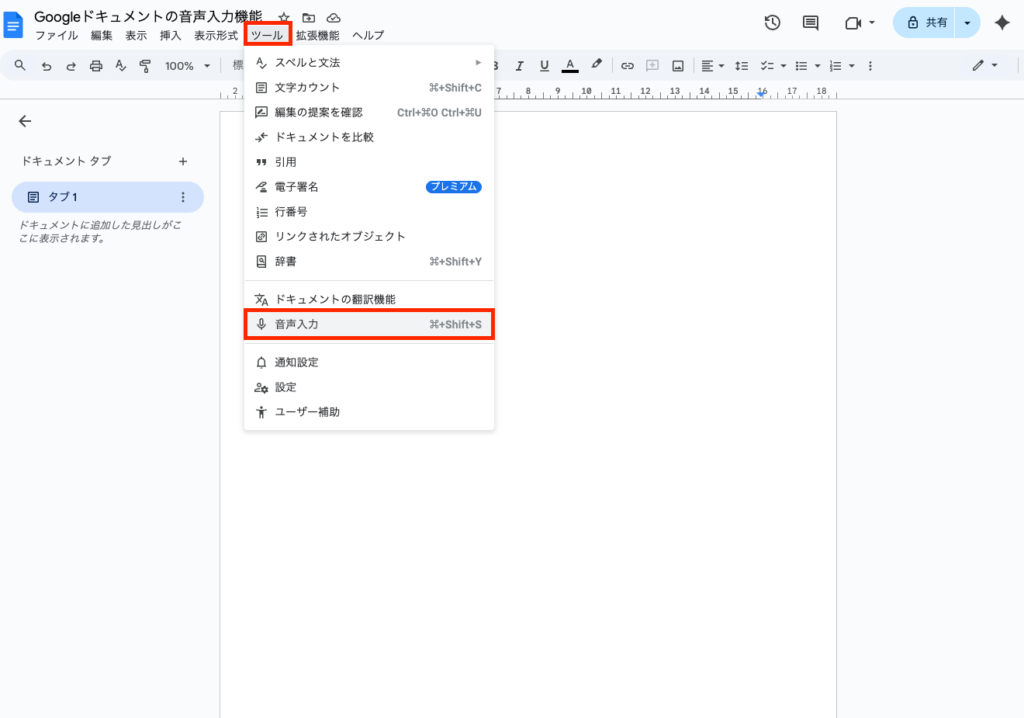

学習手順(PCの場合)

- 事前に練習用の英文を用意する(TEDや瞬間英作文トレーニングなどに記載の英文)

- Microsoft WordやGoogleドキュメントの音声入力機能を使い、自分が話した英語を自動で文字起こしする

- 画面に表示された文字と正しい英文を比較し、正しく文字起こしされているかを確認する

- 認識されなかった単語や不自然に変換された部分(正しく発音できていない)を確認し、その部分の発音練習をする

- もう1度音声入力機能を使って発音し、正しく発音(文字起こし)できるまで練習する

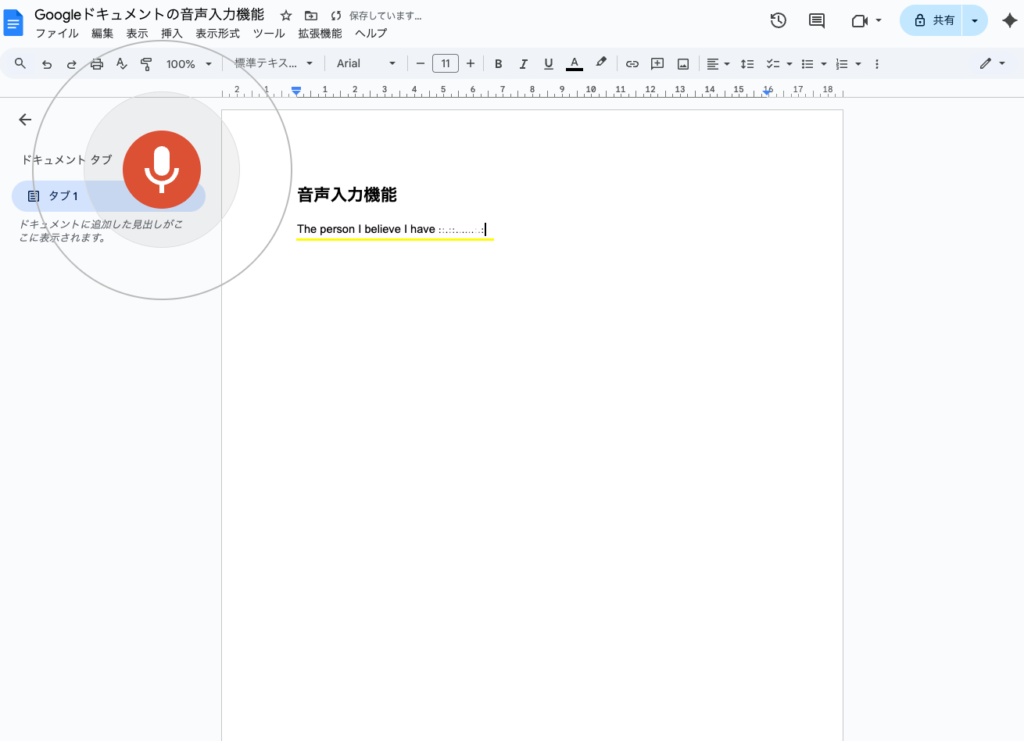

例|Googleドキュメントの音声入力機能

① Googleドキュメントを開き、左上の「ツール」→「音声入力」に進みます。

② マイクのイラストをクリックし英語を話すと、自動的に文字起こしされます。

学習手順(スマートフォンの場合)

「ボイスメモやメモ帳」の音声入力機能を使用して、自分の話した英語の文字起こしをしましょう。PCの場合の手順、”2”が「ボイスメモやメモ帳」に変わるのみで他の学習手順は変わりません。

例|ボイスメモの音声入力機能

① ボイスメモアプリを開いて、録音ボタンを押して英語を話します。

② 録音後、画像の赤枠ボタンを押すと話した英語の文字起こしがされます。

この方法を取り入れると、相手に「伝わる英語」か分かるため、Part B対策に直結します。ぜひ取り入れて学習してみてください。

Part A・Cの具体的な対策方法が知りたい方は下記の記事で解説しているのであわせてご覧ください。

まとめ

本記事では、Versant Part Bの試験内容から評価基準、問題例、そしてスコアアップに直結する勉強法まで解説しました!

Part Bは、一見シンプルに見える「復唱問題」ですが、リスニング力・短期記憶・発音といった複数のスキルが同時に求められるため、対策なしでの攻略は難しいです。

具体的には、以下のような対策がおすすめです。

- オーバーラッピング:スクリプトを見ながら音声と同時に発声する

- ディクテーション:聞き取った英文の一語一句を正確に書き取る

- 録音学習:自分が話す英語を録音して、発音のズレを修正する

- 音声入力ツールの活用:自分が話した英語の文字起こしをして、正しく認識される発音を身につける

本記事で紹介した勉強法を取り入れ、自分の発音やリズムを確認しながらトレーニングを進めていけば、Part Bの苦手意識を克服し、自信を持って試験に臨めるはずです。

ぜひ日々の学習に取り入れ、Versantスコアアップを実現してください!

Versant対策なら専用アプリ「Versant Bridge」

「Versant Bridge」は、日本で初めてのVersant対策に特化した学習アプリです。

従来の講師による個別指導や参考書学習に頼らず、アプリを通じて効率的かつ実践的にスコアアップを目指すことができます。

Versantのスコアアップを目指したい方は、ぜひご活用ください。

Versant Bridgeの特徴

特徴① パート別対策+リアルタイム採点

- 全パートに対応した解説・練習問題を搭載

- 回答音声を即時に文字起こし&採点し、学習効果を最大化

- 各レッスンごとに解説がついているため、復習・改善がスムーズ

特徴② 発音評価

- 回答音声をリアルタイムで分析し、正確さ・流暢さ・イントネーションをスコア化

- 単語ごとにどこを修正すべきかを可視化し、発音改善を強力にサポート

特徴③ 模擬試験

- Versant本番と同じ形式で模擬試験を受験可能。

- 自動採点により、各パートごとの強み・弱みが一目でわかる

- 本番前のリハーサルとして最適

特徴④ AI添削機能

- パートE・Fのエッセイ問題に対応し、AIが自動で添削・評価

- 内容・語彙・文法・構成を詳細に分析し、スピーキングレベルを数値化

- 超個別指導レベルのフィードバックで、効率的に弱点を克服可能

特徴⑤ 多言語対応

- AI翻訳を活用し、機械的な直訳ではなく、ネイティブのように自然な言語表現を実現

- 多数の言語をサポートしているため、日本人だけでなくグローバルに利用可能